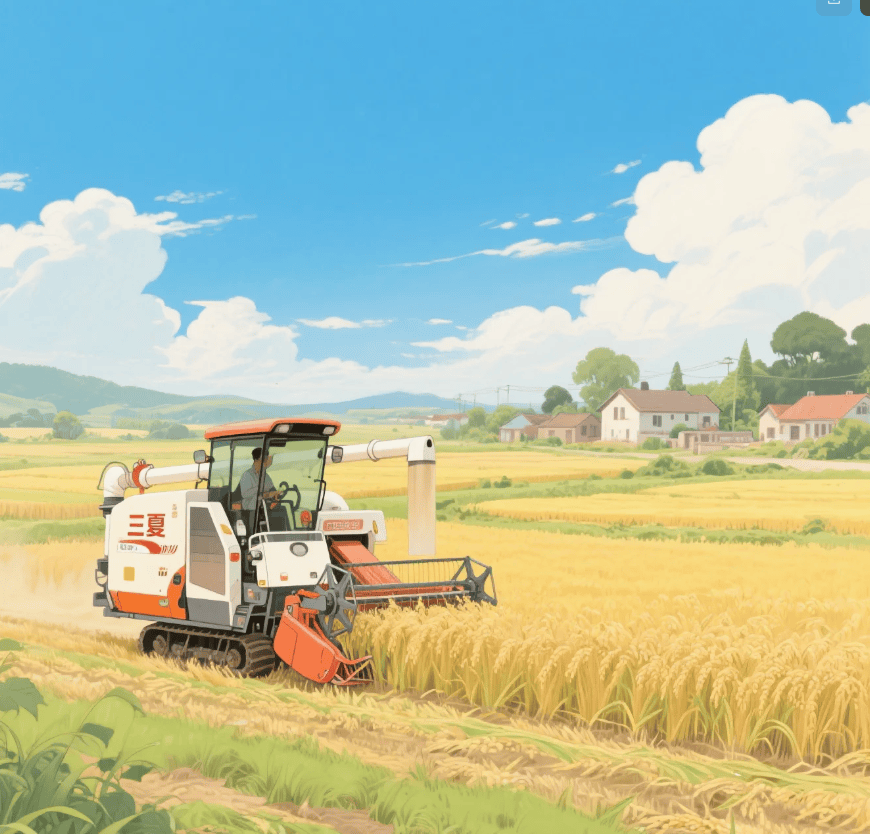

“三夏”里的新质生产力:当科技遇上麦浪,中国农业如何“变形”?

眼下,正是全国上下热火朝天“三夏”时节,亿亩麦田金波荡漾,农业大省的收割机轰鸣不绝。然而,如果你以为这还只是传统意义上的面朝黄土背朝天,那可就大错特错了!今年的“三夏”,处处闪耀着“新质生产力”的光芒,它正悄然改变着中国农业的传统面貌,让这片古老的土地焕发出前所未有的生机与活力。

告别“老黄牛”:智慧农机“唱主角”

过去一到“三夏”,人拉肩扛、汗流浃背是常态。但现在,走进广袤的田野,你会发现场景截然不同。无人驾驶收割机、智能播种机、植保无人机……这些高科技设备不再是科幻电影里的情节,而是实实在在地驰骋在田间地头,成为“三夏”里的绝对主角。

它们不仅效率惊人,更关键的是能实现精准作业。比如,无人收割机能根据作物长势自动调整收割高度和速度,减少损耗;植保无人机能精准喷洒农药,大幅减少农药用量,降低环境污染。这背后,是5G、大数据、人工智能等先进技术的深度融合,它们让农业生产摆脱了粗放式管理,迈向了精细化、智能化的全新阶段。

数据是“新农资”:智慧大脑指挥“新三夏”

如果说智慧农机是“三夏”的“骨骼”,那么农业大数据平台就是它的“大脑”。通过遍布田间的传感器,温度、湿度、土壤墒情、作物长势等海量数据实时汇聚。这些数据经过分析处理,能够为农民提供精准的种植建议、病虫害预警,甚至能预测产量,帮助农民科学决策。

例如,在某些示范区,农民通过手机APP就能实时查看地块情况,远程控制农机作业。哪里需要灌溉,哪里需要施肥,系统都会给出最优化方案。这就像给每块农田都配备了一位“专属管家”,让农业生产从经验主义走向了科学管理。数据,正成为继土地、劳动力之后,农业的新质生产力要素。

农民变“新农人”:科技赋能让种地更“体面”

新质生产力带来的不仅是生产方式的变革,更是农民角色的转变。越来越多的年轻人开始返乡,他们不再是传统意义上的“农民”,而是掌握前沿科技的“新农人”。他们用无人机巡田、用数据分析作物、用电商直播带货,将农业变成了充满科技感和市场机遇的现代化产业。

这些新农人不仅提高了农业生产效率,更重要的是,他们改变了社会对农业的固有认知,提升了农业的吸引力与附加值。他们用科技武装头脑,用创新驱动发展,让种地成为一份体面且有奔头的事业。

“三夏”蝶变:展望中国农业的未来

今年的“三夏”是新质生产力在农业领域深度应用的生动缩影。它告诉我们,中国农业的未来,不再是简单追求产量,而是要向高质量、高效率、可持续发展转型。新质生产力正是实现这一转型的关键引擎。

可以预见,未来中国农业将更加智慧化、绿色化、品牌化。从育种到种植,从管理到销售,每一个环节都将融入更多科技元素和创新理念。这不仅能有效保障国家粮食安全,更能带动乡村振兴,让广大农民共享科技发展的红利。

“三夏”未完待续,但新质生产力的浪潮已然席卷田野。这不仅是农业的变革,更是中国经济转型升级的生动注脚。我们有理由相信,在科技的加持下,中国农业的明天将更加光明!

评论(0)