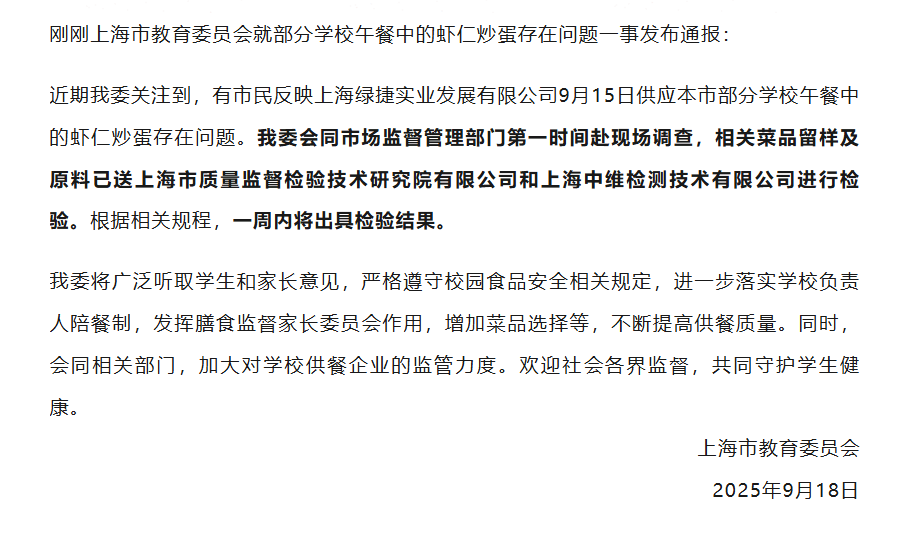

又一次,午餐问题触动了公众最敏感的神经。上海市近日再次通报多所学校午餐出现异味、发臭的情况。如果说第一次的通报是敲响警钟,那这一次的通报,尤其是那句“涉嫌瞒报”,无疑像是一颗重磅炸弹,炸出了食品安全链条上最黑暗的一环。这不仅仅是饭菜变质那么简单,它揭示的,是隐藏在光鲜表面下的权力寻租和失职渎职。

从“异味”到“发臭”:这不是偶然,而是必然

当最初的通报出现“个别学校”午餐出现“异味”时,很多人可能觉得只是偶发事件。然而,当多所学校陆续被曝出同样问题,甚至上升到“发臭”的程度时,这已经不是偶然,而是食品供应链条出了大问题。

学校午餐,本应是最高标准的食品。从食材采购、烹饪制作到运输分发,每一个环节都应该有严格的监管。但现实是,当午餐送到孩子们手中时,它们已经失去了应有的品质,甚至威胁到孩子们的健康。这背后的原因,除了可能存在的食材问题、制作过程不规范,更关键的是监管的失灵。是谁,让这些不合格的午餐一路绿灯,堂而皇之地进入校园?

“瞒报”:比“发臭”更可怕的罪恶

在这次通报中,最让人愤慨的,莫过于“涉嫌瞒报”这几个字。这意味着,在问题发生后,本应立即向上级汇报、采取措施的责任人,却选择了隐瞒不报。他们为了逃避责任,为了维护表面的“太平”,不惜将孩子们置于危险之中。

“瞒报”背后,藏着什么?

- 权力的傲慢:一些人认为自己可以一手遮天,哪怕出现问题,也可以通过“内部消化”来掩盖,将公众蒙在鼓鼓里。

- 利益的驱使:是否有人为了维持与供餐企业的合作关系,或者背后有其他见不得光的利益输送,所以对问题视而不见,甚至主动帮助隐瞒?

- 责任的缺失:本应承担监管责任的部门或个人,在发现问题后,不是想着如何解决,而是想着如何掩盖,这是对自身职责的严重背叛。

“瞒报”比“发臭”更可怕,因为它不仅是对食品安全的漠视,更是对社会公信力的严重破坏。当人们发现,连最基本的食品安全都无法得到保障,甚至在问题发生后还遭到隐瞒时,那种信任的崩塌,是难以修复的。

追责不能止步,必须一查到底

上海市的再次通报,是一个好的开始。但追责不能止步于此,必须深挖背后的“大老虎”,一查到底。

- 查供应商:涉事供餐企业是否具备相应资质?食材来源是否可追溯?

- 查学校:学校的管理人员是否存在失职渎职行为?是否与供应商有不正当的利益关联?

- 查监管部门:是谁在监管环节上放了水?“瞒报”行为涉及哪些人,是否要追究其刑事责任?

我们希望,这次的通报不仅仅是一阵风,而是能真正刮出背后的黑幕,给所有家长一个交代,给所有孩子一个安全的未来。只有严惩不贷,才能杜绝此类事件再次发生,让“发臭”的饭菜和“瞒报”的黑手,彻底从我们的校园中消失

最近AI比较热门,想了解更多AI创作软件工具请关注AI人工智能网站–人才库AI

评论(0)