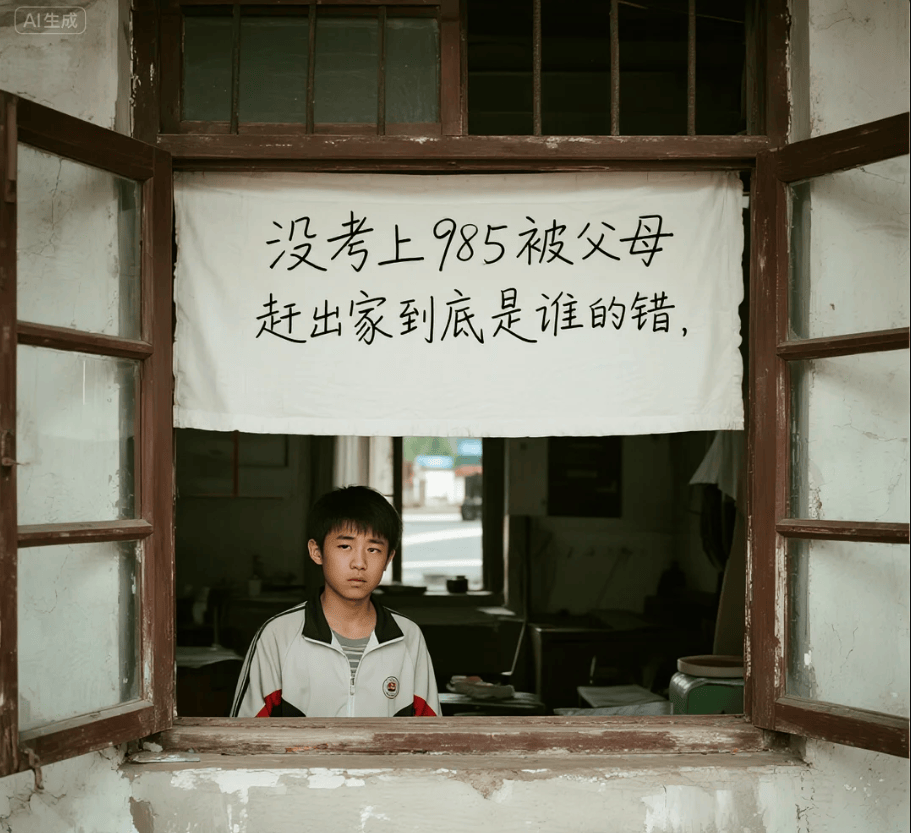

没考上985被父母赶出家:到底是谁的错?

“没考上985,就被父母赶出家门。” 这句话像一颗深水炸弹,在社交媒体上炸开了锅。当事人小A(化名)的经历迅速成为网友们讨论的焦点,也让无数人开始反思:在“唯分数论”和“名校情结”的当下,亲子关系究竟该如何维系? 到底是谁的错?是孩子不够努力,还是父母太过偏执?

“985情结”:压垮孩子的最后一根稻草?

在中国,985、211大学的光环,在许多家长心中,等同于孩子未来的光明坦途。从小学开始,补习班、兴趣班就成了日常,孩子们在无休止的竞争中摸爬滚打,只为那一张“名校入场券”。家长们倾尽所有,希望孩子能够“出人头地”,这种望子成龙、望女成凤的心情可以理解。

然而,当这种期望变成唯一的标准,甚至发展到偏执的地步时,就容易走向极端。小A的父母,显然就是这种“985情结”的深度受害者。他们或许认为,只要孩子考上名校,一切就万事大吉。当现实与预期出现偏差时,他们的情绪失控,甚至做出了将孩子赶出家门这种令人震惊的举动。

这种行为,不仅是对孩子自尊心的巨大打击,更是对亲子关系的一种毁灭性破坏。它传递给孩子的信号是:“你的价值,只取决于你的分数和学校。” 这样的教育,真的能培养出健康、自信的

孩子吗?

父母之爱,为何变成“伤害”?

“虎妈狼爸”式的教育在特定语境下或许能催生高分,但这种高压和极端化的方式,往往伴随着孩子内心的创伤。小A的父母或许是爱孩子的,但他们的爱,却被焦虑和功利蒙蔽了双眼。

他们可能没有意识到,教育的本质不仅仅是知识的灌输和分数的提升,更重要的是培养一个健全的人格,让孩子学会独立思考,拥有面对挫折的勇气。 将孩子赶出家门,不仅没有解决问题,反而制造了更大的矛盾。孩子在这种极端的环境下,会感到被抛弃、被否定,甚至对未来感到绝望。

这种行为也暴露出部分家长在教育上的“甩锅”心态:认为孩子没考好是孩子一个人的问题,却忽略了自己在教育过程中可能存在的不足,比如过度施压、缺乏沟通、忽视孩子的情绪等。

孩子:不是考试机器,更是独立的个体

小A的遭遇,让无数网友心疼。他可能已经非常努力了,但高考的竞争是残酷的,总有人会成为“非985”的那一部分。这并不代表他们不够优秀,更不意味着他们的人生就没有价值。

每个孩子都是独立的个体,有自己的兴趣、特长和发展方向。社会对人才的需求是多元的,并非只有名校毕业生才能成功。很多时候,能力、情商、韧性等非智力因素,才是决定一个人未来发展高度的关键。

作为孩子,在面对父母的巨大压力时,也需要学会自我保护,勇敢地表达自己的感受和需求。当然,这对于一个在父母权威下长大的孩子来说,是极其困难的。

走出困境:是时候反思“成功”的定义了

小A的事件,给我们所有人敲响了警钟。

对于父母来说,是时候反思我们对孩子的期望是否合理,是否将自己的焦虑转嫁到了孩子身上。真正的爱,是支持和引导,而不是控制和惩罚。给孩子多一点理解,多一点空间,让他们在健康的亲子关系中成长,远比一张名校录取通知书更重要。

对于社会来说,我们是否应该停止对“唯名校论”的过度追捧?教育的多元化发展,才是更健康的方向。

小A的困境,或许是无数家庭的一个缩影。解决这个问题的关键,在于我们能否打破固有的思维定式,重新定义“成功”,让教育回归育人的本质,让爱回归家庭的温暖。

最近AI比较热门,想了解更多AI创作软件工具请关注AI人工智能网站–人才库AI

评论(0)